Hans Freitag

ein wahrhaft fränkischer Dichter

Ausgewählte Werke

Hans Freitag ein wahrhaft fränkischer Dichter  Ausgewählte Werke | |

SEIN LEBEN

|

1920 *

1940

1946

1952

1983

1991 †

|

Dingolshausen Kriegsteilnehmer als Gebirgsjäger Volksschullehrer in/um Gerolzhofen Heirat, Ehefrau Walli Freitag 4 Kinder(2025:mehrere Enkel, Urenkelin) mehrere Ehrenämter, u.a. langjähriger Leiter der Stadtbücherei Gerolzhofen Ruhestand Gerolzhofen |

| Hans Freitag war ein fränkischer Heimatdichter, der Geschichten und Gedichte aus seiner fränkischen Heimat verfasste. Das meiste davon wurde in der Mundart seiner unterfränkischen Heimat geschrieben. Er konnte erst im Ruhestand, ohne den Stress des Lehrerberufs, sich dem Verfassen seiner Mundartwerke widmen. In diesen wenigen Jahren entstand eine beachtliche Fülle von Prosastücken und Gedichten. Das wäre ohne die tatkräftige Schreibarbeit und Unterstützung seiner Ehefrau Walli, an Schreibmaschine und Computer, nicht möglich gewesen. Es entstanden die umfangreichen Sammelwerke Harre-door ("Her-Hin") und Hausgemachts sowie das romanartige Sallemals ("Damals"), das das Leben einer bäuerlichen Familie im Jahreslauf beschreibt. |

|

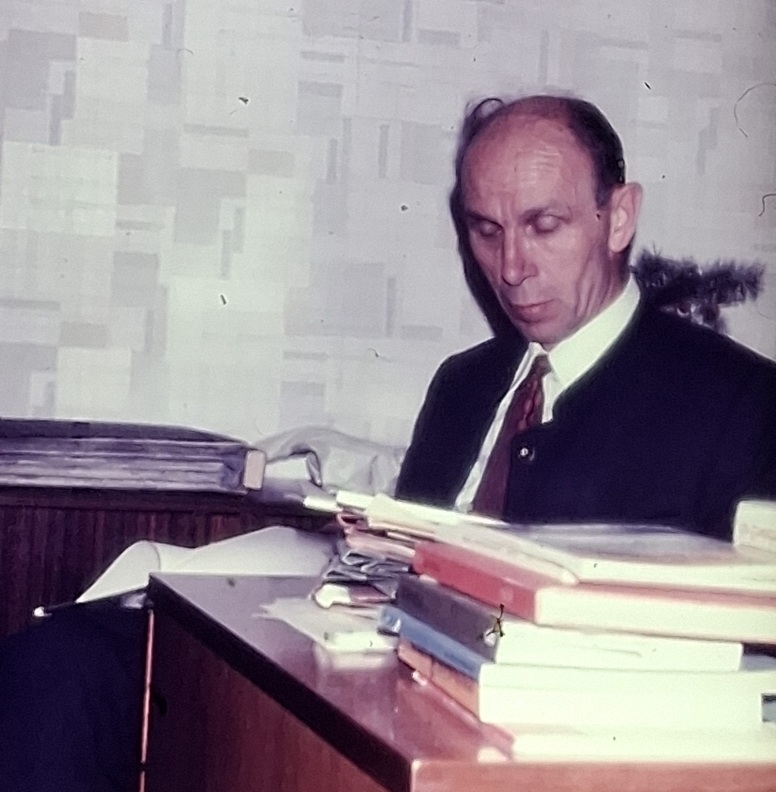

| Hans Freitag am Schreibtisch |

|

Hans Freitag konnte die Veröffentlichung seiner Werke nur noch teilweise erleben, ein Teil wurde von seiner Familie erst nach seinem Tod herausgegeben.

Posthum wurde Hans Freitag in seinem Heimatort Dingolshausen durch die Benennung einer Straße geehrt, es ist die Hans-Freitag-Straße. Eine kleine, beispielhafte Auswahl seiner Werke wird hier auf dieser Internetseite zusammengestellt. |

|

Mundart wird in der Kulturszene gerne als rückständig und komisch belächelt. Im Fernsehen hört man Dialekt meist nur bei Comedians oder im Karneval/Fasching. Volkstheater mit Dialekt ist meist auf Schwank und derbe Komödien beschränkt. Anders im Werk von Hans Freitag. Da hat zwar das Heitere auch seinen Platz, überwiegend herrscht jedoch ein ernsthafter, nachdenklicher, besinnlicher Grundton. Hans Freitag wagte sich auch an schwierige Themen wie Krankheit und Schicksalsschläge. Im ausdruckstarken Gedicht "Schlaganfall" versteht er es meisterlich, mit wenigen Worten die Gefühle eines Schlaganfallpatienten so nachzuvollziehen, dass es „unter die Haut“ geht. Hans Freitag hatte ein breites Spektrum von Themen und Gefühlslagen. Vor allem bei den Gedichten kommt auch das Romantische, ja Träumerische zum Ausdruck. Viele seiner Erzählungen, besonders im Band "Sallemaals", kreisen um das sehr bodenständige, von der Landwirtschaft geprägte ländliche Leben im Jahreslauf, wie es einmal - vor 100 Jahren – war, es sind viele Erinnerungen aus Kindheit und Jugend. Das landwirtschaftliche, bäuerliche und dörfliche Milieu unterscheidet Hans Freitags Werke von dem wesensverwandten, Kitzinger Mundartdichter Engelbert Bach (†1997), der im kleinstädtischen Umfeld zuhause war. Besonders mit den detaillierten Schilderungen in "Sallemals" sind Hans Freitags Werke nicht nur ein Dokument der fränkischen Mundart, sondern auch ein zeitgeschichtliches Dokument des Landlebens. |

| Und sei das Dorf noch so klein, in Hans Freitags Heimat gehört die Kirche dazu |  |

|

Die Kirche spielt in seinen Erinnerungen eine wichtige Rolle, wie es auch damals so war. Bereits als Kind prägend in klösterlicher Umgebung (Schule St.Ludwig/Münsterschwarzach), hatte Hans Freitag zeitlebens eine durchgehend positive Einstellung zur (katholischen) Kirche, ihren Formen und Traditionen. Die große Politik spielte demgegenüber in der sehr ländlichen, fast abgeschiedenen Umgebung seines Heimatorts keine große Rolle, in Hans Freitags Werk kommt sie nirgends vor. Die kirchliche Prägung des Lebens damals kann man sich heute kaum noch vorstellen. So war z.B. in Hans Freitags Geburtsort der Namenstag des St. Laurentius (Lorenz), dem die Dorfkirche geweiht ist, ein richtiger Feiertag. Der sonntägliche Kirchgang war absolute Pflicht. Wer am Sonntag arbeitete, selbst wenn es um das Einbringen der Ernte vor drohendem Regen ging, musste mit dem Unmut des Pfarrer und der Gemeinde rechnen. Die neuere Zeit, besonders ab 1970 bis 1990, spielt in Hans Freitags Werk thematisch keine große Rolle. Die wenigen Geschichten und Gedichte zur „Jetztzeit“ setzen sich stets kritisch mit Konsumorientierung, Oberflächlichkeit, Unrast, Entwurzelung, Entfremdung, Werteverlust, mit Unruhe und Naturzerstörung modernen Lebens auseinander. Was für eine beschauliche Tätigkeit war doch einst das Zusammenrechen des Herbstlaubs, wo heute der stinkende Laubbläser lärmt! |

|

Hans Freitag lebte überwiegend im engeren Umland der kleinen (damaligen) Kreisstadt Gerolzhofen/Unterfranken, ein sehr fränkisch geprägter Landstrich - man muss schon über 100 km fahren, um eine andere Mundart als Fränkisch zu hören; im Steigerwald wurde der Gerolzhöfer Gau früher sogar schlicht "Franken" genannt - und so ist das Gerolzhöfer Stadtwappen nichts anderes als der rotweiße Fränkische Rechen. Hans Freitags Werke sind – neben wenigen hochdeutschen Teilen - ganz überwiegend in der unterfränkischen Mundart der Region verfasst. Dieser Dialekt, von der Sprachwissenschaft als „ostfränkisch“ bezeichnet, gehört zu den oberdeutschen Mundarten. Für das überregionale Projekt "Ostfränkisches Wörterbuch" trug Hans Freitag viel bei.

Wie bei allen fränkischen Mundarten fällt besonders die weiche Aussprache der harten Konsonanten auf (Plastiktüte als „Blasdigdüde“), was dem gesprochenen Dialekt einen weichen Klang verleiht. Anderes charakteristisches Merkmal ist die Aussprache des „A“, das im unterfränkischen meist zwischen dem Hochdeutschen „A“ und „O“ liegt. Auch das kräftig rollende „R“ ist typisch; der Franke hat – im Unterschied zu den meisten deutschen Landsleuten – mit diesem Buchstaben daher kein Problem beim Erlernen des Spanischen oder Arabischen. Auch wenn heute der unverfälschte Dialekt, wie er vor hundert Jahren noch gang und gäbe war, überwiegend einem Regiolekt (Hochdeutsch mit regionalen Eigenheiten) Platz gemacht hat, ist doch die Klangfärbung noch deutlich verschieden vom Hochdeutschen.Im Hochdeutschen kurz und scharf ausgesprochenen Vokale werden im unterfränkischen oft gedehnt, z.B. Mett(-wurst) gedehnt als Meeet, "satt" als "soot", "mit" als "miet". Ein schönes Beispiel ist auch Hans Freitags Familienname, der etwa "Freidooch" lautet – im Unterschied nicht nur zum Hochdeutschen, sondern auch zum scharfen oberbayerischen "Freitack". Wie überall in Franken liebt man sehr die Verkleinerungen mit "-lein", hier „-la“ und im Plural „-li“, so heißt das Brötchen „Weckla“, die Brötchen „Weckli“. Nicht nur das Verkleinern, auch das Verkürzen mag der Franke, "a" für auch, "e" für "ein(e)", "i" für "ich" und sogar "ü" für "übrig", manchmal werden auch im Hochdeutschen lange Vokale im Fränkischen kurz, z.B. "wieder" wird zu "widder","Vater" zu "Vatter", "kaufen" zu "käff". Eigentümlich ist auch, besonders bei den Ortsnamen, dass die Betonung oft vom Hochdeutschen und Altbayerischen abweicht: Im Fränkischen heißt es bspw. Gerolzhofen, Dingolshausen, Wiesentheid ("Wisdhääd"), Geiselwind, also mit Betonung hinten, anders als normalerweise im Hochdeutschen - und auch anders als in den Verkehrsdurchsagen des unverkennbar oberbayerisch dominierten Bayerischen Rundfunks("Stau zwischen Wiesentheid und Geiselwind"). |

| "Mit mir it s nit weit har", sagte Hans Freitag gerne. Ja, er verbrachte fast sein ganzes Leben im Umkreis der ländlichen Kleinstadt Gerolzhofen, wo sich die fränkische Mundart noch gut gehalten hat. |  |

|

Auch bei der Grammatik hat das Fränkische einige Besonderheiten oder Vorlieben: Bei Vergangenem nutzt der Franke das Perfekt: "es hat gaam" ("es hat gegeben"); das Imperfekt "es gab" vermeidet der Franke, selbst wenn er Hochdeutsch spricht. Wenn Hans Freitag - wie meistens - Vergangenes beschreibt, sucht man daher das Imperfekt - das man im Hochdeutschen hierfür bevorzugt - vergebens. Auch das Wörtchen "tun" wird in der gesprochenen Mundart, und daher auch in Hans Freitags Werken, gerne zusätzlich zu allen Tätigkeiten ergänzt: Statt "er arbeitet gerade" sagt man lieber "er tut grad arbeiten (schaffen)". Das erleichtert vor allem auch die Möglichkeitsform, den Konjunktiv, der dann ganz einfach mit "tät" ("däd") gebildet wird: "wenn er net krank wär, tät er schaffen". |

Mundart ist, wie der Name schon sagt, eine gesprochene Sprache. Das heißt aber nicht, dass man sie nicht auch schriftlich wiedergeben kann. Die phonetische Schrift, z.B. "fränkisch"=  , die das Gesprochene eigentlich am besten abbildet, kennt zwar so mancher aus Wörterbüchern, ist aber für ein literarisches Werk ungeeignet. Da die Schreibweise des Deutschen der gesprochenen Sprache sehr nahe kommt, ist aber auch bei deutschen Mundarten eine schriftliche Wiedergabe mit den mundartlichen Abwandlungen gut möglich. Ein Problem bei schriftlicher Wiedergabe der Mundart ist aber, dass keine einheitlichen Vorgaben vorhanden sind. Hans Freitags Texte versuchen die Laute der fränkischen Aussprache nachzubilden, anders ginge es nicht, wenn man nicht gleich Hochdeutsch verwendet.

Hinzu kommt, dass manche, noch vor 50 Jahren bekannte Begriffe heute nicht mehr verstanden werden. Daher wird in den nachfolgend beispielhaft aufgeführten Werken eine zweispaltige Darstellung verwendet, links Original in Mundart, daneben (oder darunter) darunter (oder daneben) hochdeutsch und ggf. Erläuterung.

Die hochdeutsche Darstellung dient nur zur Erklärung, ist weitestgehend wortgetreu und nicht dichterisch gestaltet; das Hochdeutsche soll nicht vom eigentlichen, mundartlichen Werk ablenken und verwendet daher kleinere oder blassere Schrift - bei Bedarf bitte "zoomen". , die das Gesprochene eigentlich am besten abbildet, kennt zwar so mancher aus Wörterbüchern, ist aber für ein literarisches Werk ungeeignet. Da die Schreibweise des Deutschen der gesprochenen Sprache sehr nahe kommt, ist aber auch bei deutschen Mundarten eine schriftliche Wiedergabe mit den mundartlichen Abwandlungen gut möglich. Ein Problem bei schriftlicher Wiedergabe der Mundart ist aber, dass keine einheitlichen Vorgaben vorhanden sind. Hans Freitags Texte versuchen die Laute der fränkischen Aussprache nachzubilden, anders ginge es nicht, wenn man nicht gleich Hochdeutsch verwendet.

Hinzu kommt, dass manche, noch vor 50 Jahren bekannte Begriffe heute nicht mehr verstanden werden. Daher wird in den nachfolgend beispielhaft aufgeführten Werken eine zweispaltige Darstellung verwendet, links Original in Mundart, daneben (oder darunter) darunter (oder daneben) hochdeutsch und ggf. Erläuterung.

Die hochdeutsche Darstellung dient nur zur Erklärung, ist weitestgehend wortgetreu und nicht dichterisch gestaltet; das Hochdeutsche soll nicht vom eigentlichen, mundartlichen Werk ablenken und verwendet daher kleinere oder blassere Schrift - bei Bedarf bitte "zoomen".

|

Mei StächerwaldI mooch die hocha Barch ja scho miet steila Zackn und Höehn, kann mi ao sa, trotz Urlaabsfräd, sou richti niet gewöehn. Viel liewer ower, mähr förs Harz, it doch mei Stächerwald, miet grüena Barchzüch, lang gezouchn, in seiner Baamvielfalt. Zu jeder Zeit ziecht s mi zu m na, wenn aufwecht nöies Laam, und s junga, halla, frischa Grüa ausschläicht ao alla Bamm.

Im Summer häß die Sunn robrönnt, halt i mi garn bei m auf. Da läfft si s leicht und rueht si s guet ao seiner Bachli Lauf. Wenn Malermäster Harwest kummt, werd föiri bunt sei Kläd: dös Roet, dös Gälb, dös Dunklbraun, a richtia Aachewäd!  Im Winter örscht, bei Eis und Frost, wenn Schnäa liecht auf der Bamm, da läffst da in die Stilla nei, du meenst, du bist im Traam. Sei Höehn, die hömm mer s ao getan, der Zablstee vorndra, ao n Friedrichsbarch, ao s Murlesnaast, aon Schwanbarch denk i da. Dörch stilla Taaler wannerst garn, genießt Waldeesamkeit. Ziecht Ruah und Friedn in der ei dei Harz und Sinn wern weit.  Die Dörfli, neigeduckt in n Wald, die Zeit it dra verbei, die sen a Stückla vo na worn: a still Eesiedelei. A edler Kranz der besta Sörtn vo Wei wechst ao sei Heng. Da töest da garn, bist unnerwaachs, gezielt dein Gang na lenk. Da geit s en Wei, dös mueßt der mark, för Löit, die woos verstäehn; it ardi, fruchti, voller Ghalt, leßt alla Sorch vergäehn. I mooch na garn, mein Stächerwald, miet Walder, Wiesn, Wei; und wenn i ner a bißla kann, mach i mi för na frei. Hörbeispiel "Mei Stächerwald" |

Mein Steigerwald Ich mag die hohen Berge ja schon mit steilen Zacken und Höhen, kann mich an sie, trotz Urlaubsfreude, so richtig nicht gewöhnen. Viel lieber aber,mehr fürs Herz, ist doch mein Steigerwald, mit grünen Bergzügen, langgezogen, in seiner Baumvielfalt. Zu jeder Zeit zieht's mich zu ihm hin, wenn aufwacht neues Leben, und das junge, helle, frische Grün ausschlägt an alle Bamm. Im Sommer (wenn) heiß die Sonne runterbrennt, halt ich mich gern bei ihm auf. Da läuft sich's leicht und ruht sich gut, an seiner Bächlein Lauf. Wenn Malermeister Herbst kommt, wird feurig bunt sein Kleid, dies Rot, dies Gelb, dies Dunkelbraun, eine richtige Augenweide! Im Winter erst, bei Eis und Frost, wenn Schnee liegt auf den Bäumen, da läufts du dort in die Stille hinein, du meinst, du bist im Traum. Seine Höhen, die haben mir's angetan, der Zabelstein vorne dran, an den Friedrichsberg, ans Murrleinsnest an den Schwanberg denk ich da. Durch stille Täler wanderst du gern, genießt Waldeinsamkeit, Zieht Ruhe und Frieden in dir ein, dein Herz und Sinne werden weit. Die Dörflein, hineingeduckt in den Wald, die Zeit ist dran vorbei, die sind ein Stücklein von ihm geworden, eine stille Einsiedelei. Ein edler Kranz der besten Sorte von Wein wächst an seinen Hängen, da tust du gern, bist unterwegs, gezielt deinen Gang hinlenken. Da gibt's einen Wein, das musst dir merken, für Leute, die was verstehen, ist erdig, fruchtig, voller gehalt, lässt alle Sorgen vergehen. Ich mag ihn gern, meinen Steigerwald, mit Wäldern, Wiesen, Wein, und wenn ich nur ein bisschen kann, mach ich mich für ihn frei. |

NaawlI moochs im Naawl zu laffn ümgaam vom milchetn Weiß. Woos hinner mer, it verganga woos vor mer, it farn und leis Verschwumma sen alla Konturen gspenstisch und frömm jeder Baam Gebüsch und Ströicher stäen eesam wie im verwunschena Traam Füehl mi gepackt vo der Stilla, vo Ruah und Beschaulikeit. Bin ganz allee auf der Ardn in kuehler Ümschlosseheit Tast mi dörch Schleier und Föichting, langsam, behuetsam mei Gang; sucht alles en Waach nach inna. hat en besunnerna Klang Geruehsam im Naawl zu laffn farnab vo Röim und vo Zeit auf Waach weit farn und verlassen geborchn in Eesamkeit. Hörbeispiel "Nawwl" |

Nebel Ich mag’s im Nebel zu laufen, umgeben vom milchigen Weiß Was hinter mir, ist vergangen was vor mir, ist fern und leis Verschwommen sind alle Konturen gespenstisch und fremd jeder Baum Gebüsche und Sträucher stehen einsam wie im verwunschenen Traum. Fühl mich gepackt von der Stille, von Ruhe und Beschaulichkeit, bin ganz allein auf der Erden in kühler Umschlossenheit Taste mich durch Schleier und Feuchte langsam, behutsam mein Gang Sucht alles einen Weg nach innen hat einen besonderen Klang Geruhsam im Nebel zu laufen fernab von Raum und Zeit auf Wegen weit fern und verlassen geborgen in Einsamkeit. |

Langa Nacht

Langa Nacht - Gedankn laffn- Alta Zeitn wachn auf; töa mei Löit in Haus, Houf traffn die scho gfahrn in Himml nauf. Gäeh als Bua ao Muetters Hendn füehl mi sicher ao ihrm Rouk: trotz da alln Widerständn: Genseri und Gäßlesbouk. Auf em Woochn naawerm Vatter fahr i garn auf s Fald weit naus: hoo kee Angst vor Blitz und Watter, wenn aar räid die Förcht mer aus Töa miet meinra Gschwister streitn, frä mi miet na, wenn si s geit: höil miet na, wenn sa möess leidn in der reicha Juchedzeit. Mach mei Strächli miet Kamradn, schent miet na, tö a miet na spiel: treib miet na Robinsonadn ohna Absicht, ohna Ziel. Mach numaal dörch schlachta Zeitn: Kriech und archa Armutei; wu viel Noet war, groeß es Leidn, kaamst war mer vo Ängstn frei. Laff vergnücht dörch unnern Gartn, hör bei Nacht der Lindn zua; brauch drauf nix mähr lang zu wartn, Heemet brengt mi sanft zur Ruah. Hörbeispiel "Langa Nacht" |

Lange Nacht Lange Nacht - Gedanken laufen Alte Zeiten wachen auf, ich tu meine Leute in Haus, Hof treffen, die schon gefahren in den Himmel hinauf. Geh als Bub an Mutters Händen, fühl mich sicher an ihrem Rock; trotz da allen Widerständen, Gänserich und Geißbock. Auf dem Wagen, neben dem Vater, fahr ich gern aufs Feld weit hinaus, hab keine Angst vor Blitz und Watter, wenn er mir die Furcht ausredet. Töa mit meinen Geschwistern streiten, freu mich mit ihnen, wenn's sich ergibt, heule mit ihnen, wenn sie müssen leiden, in der reichen Jugendzeit. Mache meine Streichlein mit Kameraden, schimpfe mit ihnen, tu mit ihnen spielen. treib mit ihnen Robinsonaden, ohne Absicht, ohne Ziel. Mache nochmal durch schlechte Zeiten, Krieg und arge Armut, wo viel Not war, groß das Leiden, kaum mal war man von Ängsten frei. Laufe vergnügt durch unseren Garten, höre bei Nacht der Linde zu, brauche drauf nicht mehr lang zu warten, Heimat bringt mich sanft zur Ruh. |

Es Marterla

Farn vom Dörf, in stiller Flur, wu zwä Faldwaach grood si traffn, stäeht a Marterla allee, vo em biedern Steemetz gschaffn. Ner a willer Roesestouk töet ümrank dös fromma Steemal: alt, verwittert vo der Zeit. Die Schrift dezu und Jahreszahl. Vorn oom drauf im Bildaufsatz hält die Muettergottes schmarzhaft auf ihr Kniea ihrn liebn Suh, vom Leidn müed, toedwund erschlafft. Söll a Guettäter gstift hoo, daar viel Lädn hat dörchstäeh möeß. Vo ra hat die Hilf erbatt, dankbar gedankt miet steenerm Grueß. Sinned stäeh i da, betracht dös Marterla im Ackerland. Send en Grueß der Muetter nauf und em Stifter ubekannt. Hörbeispiel "Es Marterla" |

Das Marterlein Fern vom Dorf, in stiller Flur, wo zwei Feldwege gerade sich treffen, steht ein Marterlein allein, von einem biederen Steinmetz geschaffen. Nur ein wilder Rosenstock tut umranken dieses fromme Steinmal, alt, verwittert von der Zeit, die Schrift dazu und Jahreszahl. Vorn oben drauf im Bildaufsatz hält die Muttergottes schmerzhaft auf ihren Knien den lieben Sohn, vom Leiden müde, todwund erschlafft. Soll ein Guttäter gestiftet haben, der viel Leiden hat durchstehen müssen. Von ihr hat (er) die Hilfe erbeten, dankbar gedankt mit steinernem Gruß. Sinnend stehe ich da, betrachte dieses Marterlein um Ackerland. Sende einen Gruß der Mutter hinauf und dem Stifter unbekannt. |

SchloochaofallAar liecht vormir miet Schloochaofall, daar sou lawendi war; kann si niet mucks, kee Zächn gaa, it scho ball achtzich Jahr. Aar, daar sou viel geloffn it, gewarklt hat garn gschafft, kann si niet rühr, sei fahla Händ sen nutzloes und erschlafft.

Aar mooch nix aß, niet maal woos trink: ner nu die Infusion geit na weng Flüssies und weng Kraft, verlängert die Passion I fräch mi, ob zu na nu dringt die Walt, ihr Töen, ihr Fräd. Ob aar weit wach wu annerst it, farnab miet all seim Läd. Woos gäeht in sou em Menschn für, wie aar sou liecht vor mir? Woos denkt aar denn, woos füehlt aar nu, will aar nu existier? I kann ner ruhi bei na sitz, kann streichl, halt sei Hend. I möcht sou garn a bißla helf, Troest, Zuversicht na spend. Hoff, däß na helft die Relichion, Gott, daar na führt und hält, dam aar vertraut hat allezeit. hetz daar allee nu zählt. I ga ana ganz in Schöpfers Händ, aar söll hetz bei na blei, wu alles Annera nix mähr zählt. Aar söll na gnädi sei. Hörbeispiel "Schloochaofall" |

Schlaganfall Er liegt vor mir mit Schlaganfall, der so lebendig war; kann keinen Mucks mehr, keine Zeichen geben, ist schon bald achtzig Jahr. Er, der so viel gelaufen ist, gewerkelt hat, gern geschafft, kann sich nicht rühren, seine fahlen Hände sind nutzlos und erschlafft. Er mag nichts essen, nicht mal was trinken, nur noch die Infusion, gibt ihm (ein) wenig Flüssiges und Kraft, verlängert die Passion. Ich frag mich, ob zu ihm noch dringt die Welte, Ihre Töne und Freude. Ob er weit weg woanders ist, fernab mit all seinem Leid. Was geht in so einem Menschen vor, wie er so liegt vor mir? Was denkt er denn, was fühlt er noch, will er noch existieren? Ich kann nur ruhig bei ihm sitzen, kann streicheln, halten seine Hände, Ich möcht so gern ein bisschen helfen, Trost, Zuversicht ihm spenden. Hoffe, dass ihm hilft die Religion, Gott, der ihn führt und hält, dem er vertraut hat allzeit, jetzt der allein noch zählt. Ich geb ihn ganz in Schöpfers Hand, er soll jetzt bei ihm bleiben, wo alles andere nicht mehr zählt, er soll ihm gnädig sein. |